在当今社会,青少年的心理健康问题日益受到广泛关注。在青少年的成长过程中,他们可能会面临着各种困扰和挑战,其中非自杀性自伤作为一种特殊且令人揪心的行为,需要我们每个人都有所了解,以便能够及时察觉并给予这些孩子帮助与支持。

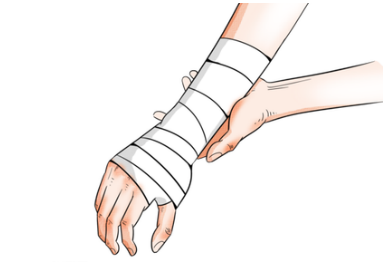

非自杀性自伤,简称NSSI,又称自残,是指个体在没有自杀意图的情况下,故意、反复地伤害自己的身体,如割伤、烫伤、抓伤、击打、拔头发等。青少年是NSSI的高危人群,往往在青春期早期开始,女童的发生率约为男童的1.5倍,大多数人随着年龄的增长逐渐停止自伤行为。

那么,究竟是什么原因导致孩子们出现这样的行为呢?

一、自身因素

1.缺乏正确解决情绪问题的应对策略,负性情绪得不到释放。

青春期的心理特点使他们情绪波动较大,自我认知尚未成熟,可能会因一时的挫折、人际关系的困扰、学业压力等产生强烈的负面情绪。当他们缺乏有效的情绪调节策略时,就可能选择自伤来暂时缓解内心的痛苦。例如,考试失利后,一些青少年可能会通过割伤手臂来释放压力。

2.想通过这种方式来吸引关注,得到关心。

人类是社会性动物,青少年尤其需要同伴和家人的认同。当他们感觉被边缘化,如在班级里被同学孤立或者在家庭中被当作“透明人”,同时青少年又可能缺乏足够的语言表达能力来准确地传达内心复杂而强烈的情绪。当正常的沟通渠道无法让他们被理解时,自伤行为就成了一种“极端的表达”。自伤行为可能成为他们获取关注、重新融入群体或者引起家人重视的一种方式。

3.跟风模仿

青少年处于渴望融入群体、获得同伴认可的阶段。当看到身边有人通过非自杀性自伤行为引起他人关注或者显得与众不同时,他们可能觉得模仿这样的行为能快速被这个小群体接纳,让自己看起来和同伴是“同一类人”,以此满足强烈的归属需求。另外,青少年有着天然的好奇心,对新鲜、刺激的事物容易产生兴趣。非自杀性自伤行为在他们认知里是比较新奇、大胆的举动,出于好奇想尝试一下,看看会给自己带来怎样的感受以及周围人会有什么反应。当这些行为出现时,若老师、家长没能及时察觉并给予正确引导,告诉青少年这种行为的危害以及正确的情绪、压力应对方式,就容易让他们在懵懂中去模仿,错误地将其当作正常社交互动的一部分。

二、家庭因素

父母过于严厉、强势、控制,家庭关系紧张、缺乏关爱与支持等,都可能让青少年内心充满痛苦与无助,进而引发自伤行为。一些父母过于严厉,总是批评指责孩子,很少给予肯定和鼓励,长此以往孩子会表现得自卑、胆怯,觉得自己一无是处。一些父母过于强势,总要孩子按照父母期待和意愿行事,孩子自我意识得不到表达,内心深处的情感需求得不到满足,逐渐产生自卑、抑郁等不良情绪。一些父母过度为孩子安排好一切,孩子除了学习不知道要做什么,一旦学习成绩有波动,孩子的自我价值感和情绪就会有很大波动。另外,父母之间的争吵、离异,家庭关系的不和谐,会让孩子缺乏安全感和温暖,如一个长期生活在父母争吵声中的孩子,可能会觉得自己是家庭的累赘,通过自伤来寻求一种解脱或者引起父母的关注。

三、学习环境

在学习环境中,学业压力较大、同伴关系紧张等是青少年非自杀性自伤的关键因素。

1.学业压力过大

在竞争激烈的学习环境中,学业负担沉重,频繁的考试、升学压力如同大山一般压在孩子们的肩头。他们害怕辜负父母和老师的期望,担心被同学超越,长期处于高度紧张和焦虑的状态。例如,有的孩子为了在考试中取得好成绩,日夜苦读,一旦成绩不理想,就可能陷入极度的自我否定和痛苦之中,进而选择自伤来宣泄内心的压力。

2.同伴关系紧张

青少年渴望在同伴中获得认同和归属感,同伴关系在他们的生活中占据着重要地位。在社交过程中,他们可能会遇到各种各样的问题。有些青少年因为性格内向、外貌等原因,难以融入群体,被同伴孤立。有时候,一些小矛盾可能会升级为激烈的争吵甚至是校园欺凌。被同伴欺负的经历会给青少年留下深深的心理创伤。比如,遭受言语上的侮辱或者身体上的暴力,会让他们的自尊心受到严重打击,产生自卑、恐惧等情绪。这些负面情绪如果得不到及时的疏导,也可能会引发非自杀性自伤行为。

参考文献:

1.王纯(2024). 非自杀性自伤行为的辩证行为治疗[M].科学出版社.

2.米歇尔.米切尔(2021).折翼的精灵:青少年自伤心理干预与预防[M].中国人民大学出版社.

3.鲁婷(2020).自伤行为的影响因素及其发生过程研究[M].中国社会科学出版社.

4.王玲(2009).青少年自我伤害行为的预防与矫治[M].广东高等教育出版社.

注:文中图片来源于网络,侵删歉。